지구와시즈

지구와시즈에 대한 설명글입니다.

[Intelligence] 새싹연구 부산대학교, 아리랑 5호로 지구의 움직임을 읽다

- #2025위성영상활용새싹연구지원사업

- #수상작

- #최우수상

- #부산대학교

- #화산모니터링

- #축하합니다

2025년 10월 23일, 여수에서 열린 대한원격탐사학회 2025 추계학술대회에서 '2025 위성영상 활용 새싹 연구 지원 사업 최종발표회'가 진행되었습니다.

이번 공모전에 선정된 다섯 팀 [국민대학교, 부산대학교, 국립부경대학교, 충북대학교, 서울과학기술대학교]의 치열한 경쟁이 펼쳐졌는데요.

6월부터 연구에 매진한 팀들의 노력 끝에 최우수상 1팀과 우수상 2팀이 선정되었습니다.

부산대학교 지질환경과학과의 손정해, 김채원, 황혜민 학생 팀이 '아리랑 5호 기반 하와이 화산 모니터링 연구'로 최우수상을 받았고,

국립부경대학교의 박재성, 정준안 학생 팀과 충북대학교의 김경환, 변재원, 권주애, 원강빈, 유지훈 학생 팀이 각각 우수상을 받았습니다.

최선을 다한 모든 팀에게 감사를, 수상팀에게는 축하를 전하며, 최우수상 수상작 연구과제를 소개할게요.

왼쪽부터 우수상-충북대학교, 최우수상-부산대학교, 우수상-국립부경대학교 시상

🛰️ 아리랑위성 5호의 눈으로 본 화산

이 연구의 주인공은 아리랑위성 5호(KOMPSAT-5) 위성입니다.

이 위성은 가시광선 대신 마이크로파라는 레이더 신호를 활용하는 SAR(합성개구레이더) 센서로 지구를 관찰해요.

덕분에 구름이 끼거나 밤이 되어도 지상 정보를 정밀하게 수집할 수 있죠.

부산대학교 팀은 이 장점을 활용해 2020년부터 2024년까지 아리랑위성 5호로 촬영된 하와이에 위치한 킬라우에아 화산 지역을 분석했습니다.

🔍 데이터는 어떻게 처리했을까?

"위성 한 장의 이미지는 단순한 사진이 아닙니다. 수천만 개의 숫자로 이루어진 '신호 데이터'예요."

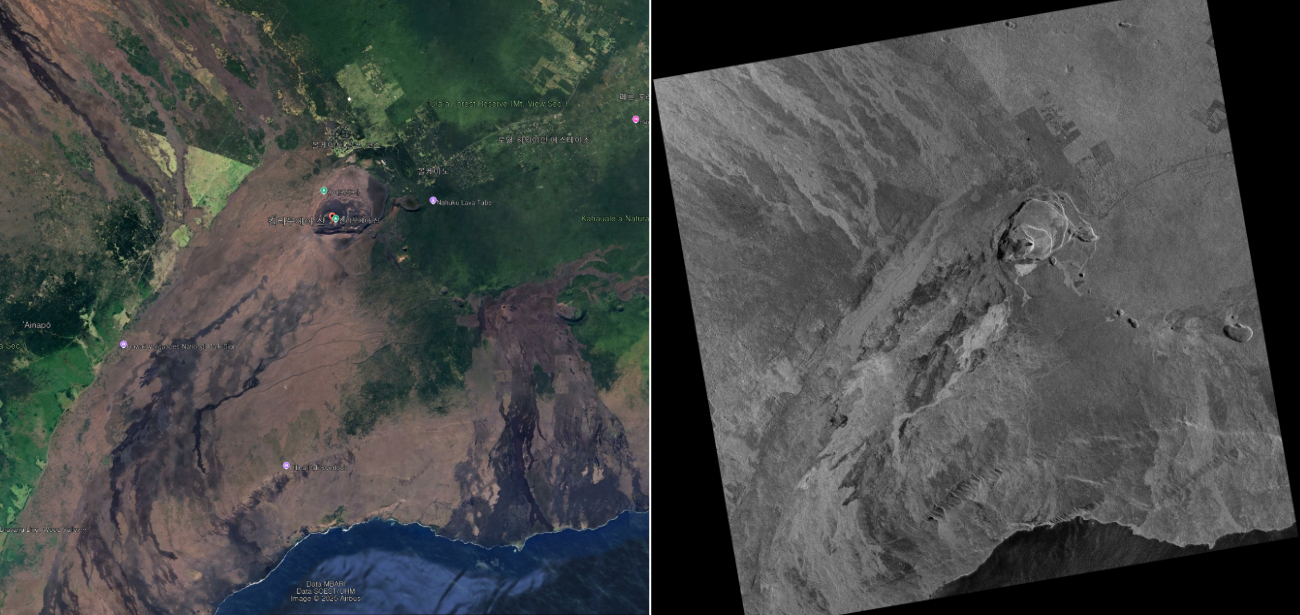

하와이 킬라우에아 화산. 좌: Google Earth 이미지, 우: 아리랑위성 5호로 촬영한 SAR 이미지 / © Google Earth / KOMPSAT Images © KARI. © SI Imaging Services Inc.

아리랑위성 5호가 보내온 SAR 데이터는 일반적으로 바로 볼 수 있는 '이미지 파일'이 아닙니다.

SLC(Single Look Complex)라는 형태의 복소수 데이터로, 각 픽셀마다 진폭(Amplitude)과 위상(Phase) 값이 들어 있어요.

이 두 값으로 땅이 얼마나 움직였는지 계산할 수가 있는데, 신호 처리 과정과 신호 획득 기하가 복잡해요.

또한 SAR 영상을 확용하는 대표적인 방법으로 차분위상간섭기법인 DInSAR 기법은 정밀한 지표 변위 계산이 가능하지만 처리 과정이 복잡하고 활용하기에 다소 한계가 있어요.

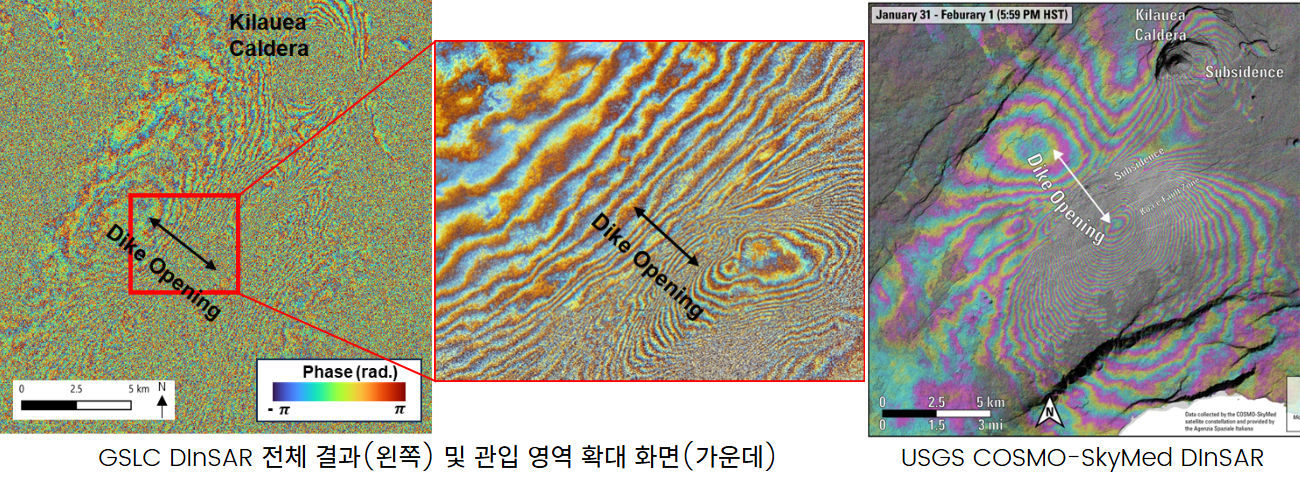

그래서 부산대학교 연구팀은 아리랑위성 5호 위성영상을 활용하여 DInSAR 기법을 보다 단순하고 빠르게 적용할 수 있도록, 기존 SLC 대신 GSLC(Geocoded SLC)를 생성하여 활용하는 방식을 시도했습니다.

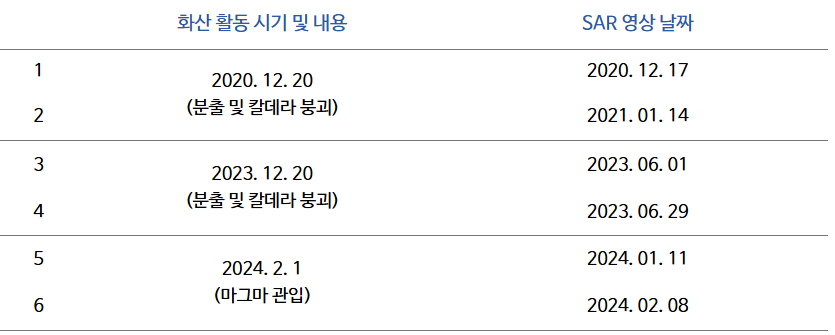

연구에 사용한 SAR 영상으로는

2020년 12월, 2021년 1월 영상과 2023년 6월 영상, 2024년 1월과 2월 영상으로 총 6장의 영상을 사용했어요.

⚙️ GSLC 기반 단계별 처리 과정

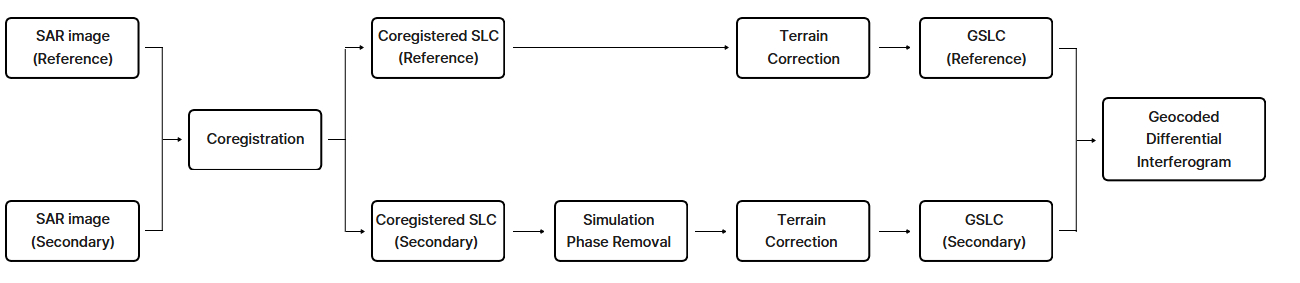

1. SLC 영상 정합 (Coregistration)

화산이 분출되었던 2020년 SLC 영상과 마그마가 관입되었던 2024년의 SLC 영상을 한 픽셀 단위까지 정밀하게 맞춰줍니다.

이 정합 과정이 어긋나면 위상 정보가 왜곡되어 잘못된 변위가 계산되죠.

이 과정은 ESA의 위성영상처리 오픈소스 소프트웨어 'SNAP(ESA Sentinel Application Platform)'을 활용해 자동 정합을 수행했습니다.

2. 위상 보정 (Phase Correcion)

일반적인 SLC 기반의 DInSAR에서는 시기가 다른 두 영상의 위상 차(Δφ₁ − Δφ₂)를 계산한 뒤, DEM(Digital Elevation Model, 수치표고모델)과 궤도 정보를 사용해 지구 곡률 때문에 생기는 평탄화 위상(Δφ_flat)과 지형의 높낮이에 의해 발생하는 지형 위상(Δφ_topo)을 제거해야 합니다. 하지만 이 방식은 계산 과정이 복잡해지고, 중간 단계가 여러 번 필요하여 작은 오차들이 누적될 수 있습니다.

그래서 본 연구에서는 GSLC 생성 단계에서 두 위상(Δφ_flat, Δφ_topo)을 미리 제거한 뒤 GSLC를 만듭니다.

이렇게 하면 GSLC 자체가 불필요한 위상이 제거되어 정리된 위상 구조를 가지기 때문에, 이후 두 GSLC의 차이가 곧바로 지표 변위 위상(Δφ_disp)만 반영하게 됩니다. 기존 방식보다 훨씬 더 단순하고, 중간 과정에서 생길 수 있는 위상 왜곡을 줄여줍니다.

3. 지형 보정 (Terrain Correction)

SAR 영상의 좌표는 위성에서 지표까지의 거리(Slant Range)와 위성의 비행 방향(Azimuth)을 기준으로 구성되기 때문에, 일반적인 지도 좌표 체계와는 다르게 표현됩니다. SAR 영상의 기하학적인 왜곡을 제거하고 실제 우리가 지도에서 사용하는 경위도 좌표나 UTM 같은 평면 좌표로 변환해야 하죠.

연구팀은 SNAP의 지형 보정 모듈과 DEM을 이용해 각 픽셀이 실제 지도 상의 보정된 위치에 대응하도록 만들었습니다.

이 과정을 거치면 위성영상이 Google Earth나 QGIS에서도 바로 볼 수 있는 형태가 됩니다.

4. GSLC 생성 (Geocoded SLC)

이제 정합, 위상 보정 및 지형 보정이 모두 반영된 GSLC 영상이 만들어집니다.

GSLC는 기존의 원시 SLC보다 훨씬 다루기 쉽고, 한 번 만들어주면 즉시 DInSAR 분석이 가능합니다.

기존 SAR 분석은 데이터 정합 - 위성 보정 - 지형 보정 - 차분위상간섭도 생성 - 보정 반복의 복잡한 다단계 과정을 거쳐야 했던 걸,

'정합, 위상 및 지형 보정이 모두 반영된 SLC 데이터'를 한 번의 변환으로 자동화시킨 것이 GSLC인 거예요.

부산대학교 팀은 이 과정을 "효율성과 정확도를 모두 잡은 핵심 단계"로 강조했어요.

GSLC 생성부터 DInSAR 처리 과정 모식도

5. 차분위상간섭도 생성 (Differential Interferogram)

완성된 두 장의 GSLC 영상을 복소 켤레 곱(Complex Conjugate Multiplication)하면 두 시점 사이의 순수한 위상 차이가 남게 됩니다.

이렇게 얻어진 위상 정보를 차분위상간섭도라고 하며, 이 위상 패턴을 분석하면 그 구간 동안 지표가 얼마나 융기/침하했는지 미세한 변위를 확인할 수 있어요.

그 결과,

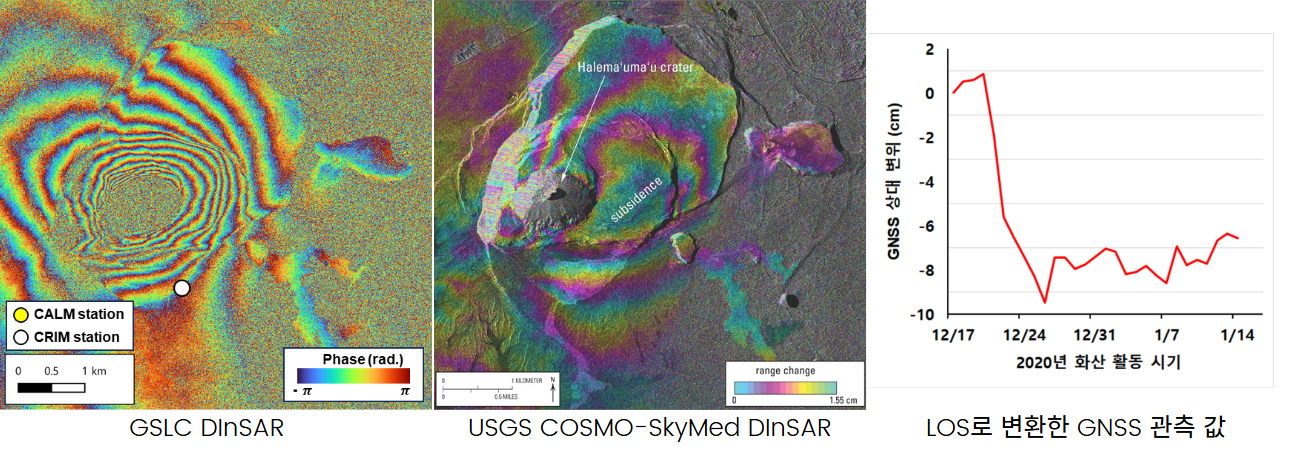

🗺️ 2020년

🗺️ 2023년

🗺️ 2024년

• 킬라우에아 화산 분화구 주변이 2020년에는 약 7cm 침하

• 2023년에는 용암 분출로 칼데라 내부 붕괴

• 2024년에는 지하 마그마 이동으로 인한 암반 이동 등이 감지

이러한 변화는 눈으로는 볼 수 없는 지하의 움직임을 보여줍니다.

위상 패턴이 마치 지구의 '심장 박동'을 기록한 것처럼 선명했죠.

🧭

부산대학교 팀은 복잡했던 SAR 전처리 과정을 단순화한 GSLC 방식을 활용해 이후 단계에서 바로 차분 간섭 분석(DInSAR)을 수행할 수 있게 해주는 새로운 워크플로우를 시도하여 보다 효율적으로 변위를 계산할 수 있는 흐름을 실제 데이터에 적용해 보였어요.

즉, 이 연구의 핵심은 SAR 데이터 처리 과정을 더 쉽고 일관성 있게 만들 수 있는 방법론을 직접 구현했다는 점에 있습니다.

아리랑위성 5호 GSLC 영상으로 생성된 차분간섭도는 킬라우에아 화산의 변화 과정을 매우 선명하게 보여줍니다.

분화구 주변의 침하 패턴과 칼데라 붕괴, 지반의 상반된 이동과 같은 변화들이 위상 패턴으로 드러났어요.

눈으로 볼 수 없는 지표 아래의 움직임을 위성 데이터가 간접적으로 기록하고 있는 것이죠.

이처럼 SAR 기반 변위 분석은 화산 뿐 아니라 지진, 산사태, 지반 침하 등 여러 지표 재해를 모니터링하는 데 매우 강력한 도구가 될 수 있습니다.

하늘 위를 도는 위성은 늘 조용히 지구의 변화를 기록하고 있습니다.

이번 부산대학교 팀의 연구는 그 데이터를 어떻게 처리하고 해석하느냐에 따라 보이지 않는 지구의 움직임도 읽어낼 수 있다는 사실을 잘 보여줍니다.

이제 우리는 "위성이 알려준 데이터 덕분에 화산 피해를 미리 막을 수 있었다" 그런 이야기를 자연스럽게 할 날을 기다리고 있습니다.